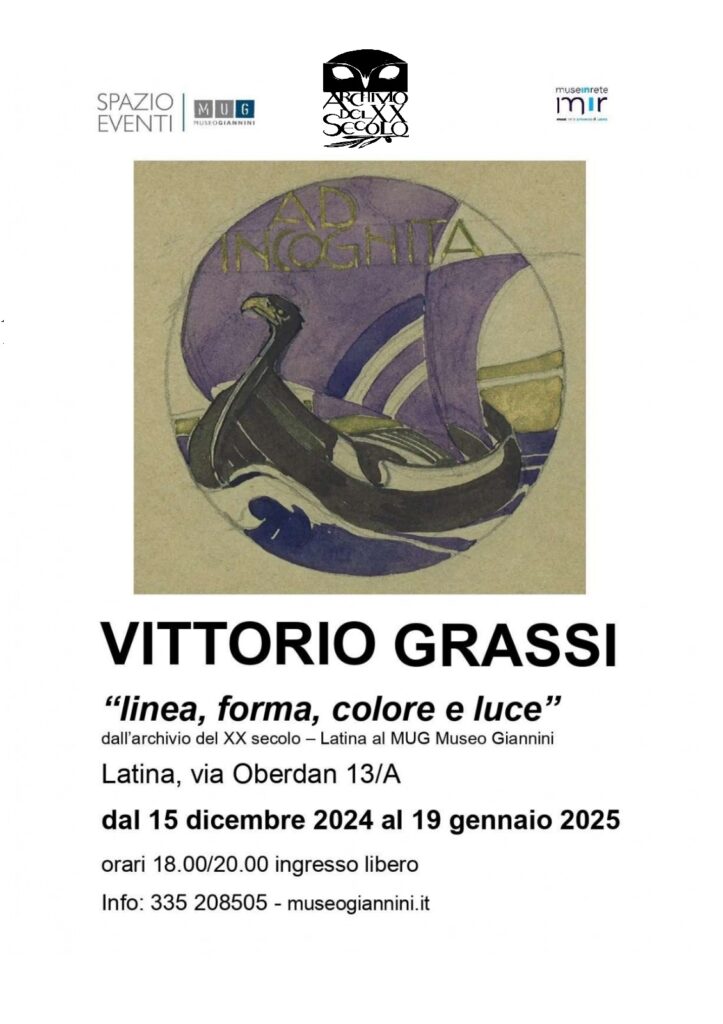

Titolo: Mostra: Vittorio Grassi, linea, forma, luce e colore

Data/e: 15 dicembre 2024

Breve descrizione: Il 15 dicembre 2024, dalle ore 18.00 alle 20.00, nello Spazio Eventi del MUG MUseo Giannini, Latina, Via Oberdan 13/a, si terrà la mostra “Vittorio Grassi, Linea, forma, colore e luce” dall’archivio del XX secolo. Ingresso libero

LOCANDINA

STAMPA

..

COMUNICATO STAMPA

Titolo della mostra: Vittorio Grassi, linea, forma, luce e colore

A Latina, domenica 15 dicembre 2024, alle ore 18.00, con l’inaugurazione della mostra antologica dedicata all’artista romano Vittorio Grassi (1878-1958), prosegue il felice sodalizio tra l’Archivio del XX secolo (un archivio privato inserito nella “Guida agli archivi d’arte del ‘900 a Roma e nel Lazio”, la Quadriennale di Roma Fondazione, Palombi Editori, Roma 2009) e il polo museale MUG Museo di Giannini di via Oberdan 13A che ha sede in pieno centro (alle spalle della Piazza del Popolo).

La mostra sull’artista romano è la terza che l’Archivio del XX secolo ha allestito presso il Museo di Giannini dopo quella inaugurata l’8 marzo 2023 dedicata alla fotografia storica di soggetto femminile, dal 1860 al 1930, intitolata “La fotografia…è femminile” con un’ampia selezione di tecniche, di immagini, molte delle quali autografate dal personaggio rappresentato o dall’artista-fotografo.

La seconda, da poco conclusa, era invece dedicata a Duilio Cambellotti, “Duilio Cambellotti. Infiniti Mondi”, reduce dall’esposizione presso il Polo Museale della Fondazione Lungarotti-Torgiano (PG).

Il prof. Francesco Tetro, titolare dell’Archivio del XX secolo e responsabile con la prof.sa Daniela Fonti dell’Archivio dell’Opera di Duilio Cambellotti, di cui si sta dando alle stampe il primo volume del catalogo generale, propone per i festeggiamenti del Natale di Latina, il 18 dicembre, un’ampia retrospettiva dell’artista romano Vittorio Grassi, dal 15 dicembre al 26 gennaio 2025, sodale di Cambellotti, che ben documenta il suo ingegno multiforme: pittore (aderì nel 1904 al gruppo dei XXV della Campagna romana), incisore, medaglista, grafico filatelico e della carta moneta di cui progettò una stampa infalsificabile, ceramista, pubblicitario, illustratore (nel 1925 fu chiamato da Giovanni Gentile, cofondatore dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana, a dirigerne la Sezione illustrazione), scenografo, costumista, curatore di mostre (la Secessione Romana, fra le altre) e musei, affrontando molti aspetti dell’arte applicata, dal vetro, ai metalli, ai tessuti (suo è uno dei rivestimenti del Treno Reale), ai gioielli, alla moda anche nei suoi complementi d’abbigliamento. A Roma fu uno dei fondatori della Facoltà di Architettura, dove ha avuto la cattedra di Decorazione e successivamente di Scenografia.

L’esposizione delle opere al MUG di Giannini, tratte dall’Archivio dell’artista, permette di avvicinarci alla sua creatività, legata fin dalla sua formazione, dalla fine degli anni Novanta dell’Ottocento, al Simbolismo e al Divisionismo, ma soprattutto verso i primi anni del Novecento al movimento Secessionista d’Oltralpe e partecipando alla lezione di John Ruskin e di William Morris, a credere fermamente nell’arte totale, nella sintesi di tutte le arti, dagli oggetti d’uso alla progettazione dell’intero arredo dell’abitazione, all’edificio che la ospita.

Dal Simbolismo mutuò l’attenzione per i rapporti musicali tra visione e stato d’animo, dai Preraffaelliti lo sguardo sognante sull’antico (illustrò con questa visione la Vita Nova di Dante).

Paesaggista raffinato fu presente fino al 1922 alle varie mostre dei XXV della Campagna Romana, partecipe fin dai primi anni del Novecento alle Mostre romane degli Amatori, a quella di Roma-1911, dove ottiene riconoscimenti e il villino “La Casa” si classifica primo al concorso, con Cambellotti che guida il gruppo romano è membro di spicco alle Mostre Internazionali delle Arti Decorative di Monza.

Dalla fine degli anni Venti abbandona la pittura da cavalletto per dedicarsi al mondo della scenografia teatrale e cinematografica, poi evolutasi attraverso molti suoi allievi in quella televisiva.

Come non ricordare lo scenografo e costumista Giulio Coltellacci (1916-1983), il suo allievo prediletto!

Riprendendo la recensione dell’esposizione romana di quattro anni fa di Luigi Capuano su ArtsLife, “Il sogno dell’arte totale: Roma ricorda Vittorio Grassi, artista multiforme”: “…Con una sintesi azzardata, ci piace pensare che la televisione debba qualcosa a William Morris e a quel sogno contagioso di arte totale di cui oggi rappresenta, indubbiamente, la declinazione più “democratica” e pervasiva.”

Biografia:

Vittorio Grassi nasce a Roma il 17 aprile 1878. Frequenta i corsi di disegno e pittura alla Scuola preparatoria alle arti ornamentali di via degli Incurabili. Esordisce con una personale a Perugia nel 1902. Nel 1904 entra nel gruppo dei XXV della Campagna Romana e inizia a esporre alle mostre della Società degli Amatori e Cultori di Belle Arti. Interessato alla pittura di paesaggio dal vero, ai diversi tipi di stampa (progetterà per la banca d’Italia una carta infalsificabile) e sensibile alla poetica simbolista, Grassi si avvicina al divisionismo libero, affronta il problema della luce e precisa quello che sarà il suo segno distintivo: la sintesi. Dai notturni, dall’interesse per il taglio fotografico, per i particolari ravvicinati, attento ai messaggi di William Morris, John Ruskin e Henry Van de Velde, si avvicina alla progettazione globale, collabora con la rivista “La Casa” (dal 1908) e ufficializza l’adesione alle arti decorative e applicate secondo i principi dell’ambientismo, partecipando al Concorso nazionale d’architettura, vincendo (1911). Per il cinquantenario di Roma capitale produce, filologicamente, una serie di vedute e ricostruzioni di paesaggi urbani che sottolineano, attraverso il ruolo tettonico dell’architettura, quel recupero dell’unità delle arti realizzata in antico e a cui sono tesi anche i suoi sodali Umberto Bottazzi, Duilio Cambellotti e Alessandro Marcucci, l’ideologo del gruppo e mediatore delle posizioni di Giovanni Cena. Il rapporto tra luce, colore e stato d’animo è affrontato sia in pittura, come evoluzione del notturno musicale (si veda il suo Chopin I Notturno Opera IX, tradotto anche in vetrata) che sconfina nello schiarimento secessionista della sua tavolozza, sia nell’ambientazione, nell’arredo e nel teatro. La pittura di paesaggio non viene abbandonata, come testimonia la partecipazione alle rassegne annuali della Società degli Amatori e Cultori di Belle Arti (dal 1904 al 1909 e nel 1922), della Secessione (dal 1913 al 1915) e dei XXV della Campagna Romana. Dagli anni Dieci precisa l’interesse per la didattica, sia rispetto al segno e al disegno, con l’insegnamento di Tecniche dell’Incisione al Regio Istituto Superiore di Belle Arti (1915-1926), Disegno, Ornato e Disegno pittorico alla Scuola preparatoria alle Arti Ornamentali e alla Scuola professionale femminile Margherita di Savoia (1913-1923), sia rispetto all’ambientazione e alle arti decorative. Dopo il suo mirabile Macbeth del 1911 al Teatro Costanzi, caratterizzato da innovazioni scenotecniche, e la collaborazione con il Teatro dei Piccoli di Podrecca (fra le varie favole si cita Cenerentola-1915), si dedicherà all’insegnamento di Arredamento e Decorazione interna, Scenografia e Scenografia teatrale alla Regia Scuola d’architettura (di cui fu tra i fondatori di quella che poi sarà la facoltà di Architettura) e al Regio Istituto Superiore di Belle Arti (1920-1952). Dopo le mostre che segnano la rinascita della vetrata artistica (1912-1921), partecipa alla Prima Mostra Internazionale delle Arti Decorative di Monza (1923), fa parte dei sodalizi GRIA (Gruppo Romano Incisori Artist-1921) e SACA (Società Anonima Cultori D’Arte-1931), prosegue la sua attività di illustratore (Vita Nova-1922, Correggio-1926), di grafico filatelico (dopo la serie del Cinquantenario-1911 e la Mazziniana-1922, varie serie commemorative e ordinarie repubblicane), di pubblicitario (Sociertà Danre Alighieri, Enit, Ferrovie dello Stato, Marzi, Chappuis, Bestetti&Tumminelli, Ogap, Ate, Sitmar), dirige la Sezione artistica dell’Enciclopedia Italiana Treccani e collabora alla decorazione architettonica di San Paolo fuori le mura (l’area del battistero), dell’Istituto George Eastman, dell’Istituto Nazionale delle Assicurazioni, delle sede della SIAE, della Cassa del Notariato, dei Santi Pietro e Paolo all’Eur, etc. Muore a Roma il 22 agosto 1958, l’amico fraterno Duilio Cambellotti leggerà un elogio funebre all’Accademia di San Luca.

—

Francesco Tetro